本网讯(特约记者 陈勇)习近平总书记指出,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是中华民族世代传承的文化基因和文化根脉。以文载道、以文化人,延续中华文明,传承、发展、创新非遗文化,是高校的责任和使命。作为一所工科高校,吉利学院十分重视非遗文化在青年中的传承和弘扬,通过将蜀绣、蜀锦、成都漆器、青神竹编、绵竹木版年画、四川皮影、成都银花丝等国家级非遗文化传播引入校园,走上课堂,让广大青年在潜移默化中认同,在耳濡目染中感受传统文化的魅力。

经过一个学期的学习,该选修课程迎来了结业考试,来自不同学院、不同专业的120名学生完成全部学习任务并顺利结课,成为非遗公选课的第一批受益者。

人文学院大二学生陈祚川自小对非遗文化有着浓厚的兴趣,这学期听说有非遗课程可以选修后,第一时间抢报学习。“通过选修课程的学习,让我更系统地了解了非遗基础知识,更直观地接触了蜀绣、蜀锦、成都漆器等非遗项目,传统文化修养得到进一步提升,激发了我们传承中华优秀传统文化的自觉性,并对今后的就业也有了新思考。”

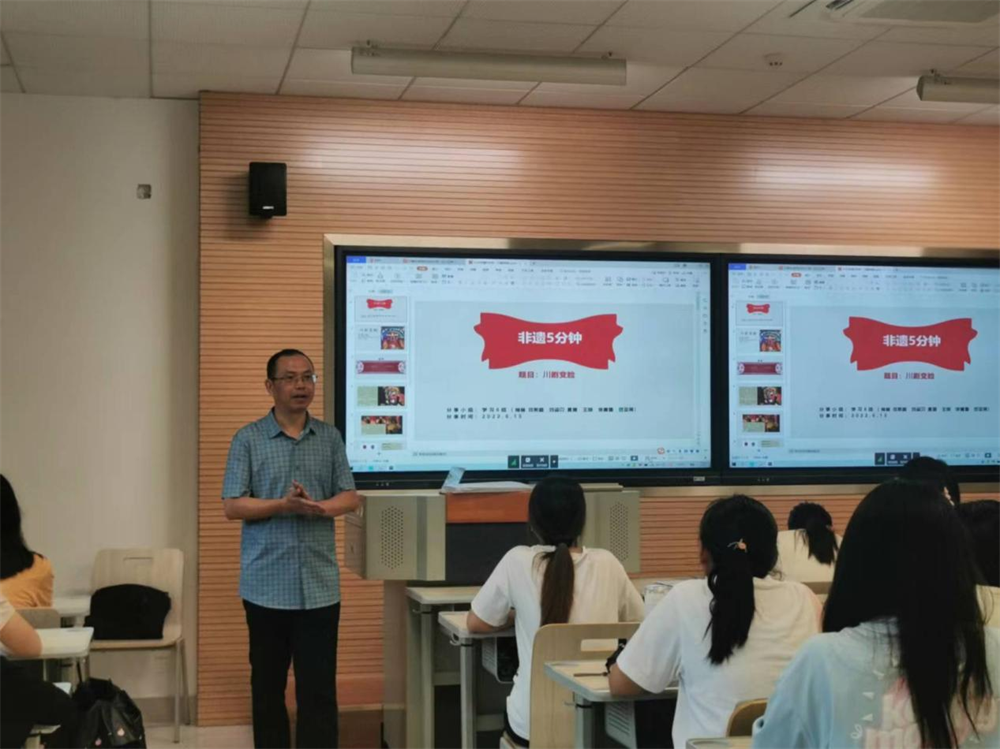

今年春季学期,吉利学院首次开设《巴蜀非物质文化遗产赏析》,首次开课,120个名额被瞬间抢完,截至目前,全校喜爱并参与非遗文化的师生累计超过千余名。选修课教师陈勇表示,通过非遗项目的历史渊源、传统技艺、传承大师与匠心精神、作品赏析以及创新发展等非遗基础知识的讲授与赏析,使青年大学生较系统地了解和直观感受非遗,进一步提高青年大学生对文化现象的纵横思考能力,激发学生文化自觉与自信。

陈勇提到,非遗文化进校园,深化美育功能是吉利学院积极构建通识素质教育体系,全面提升学生综合素养的具体措施和重要组成部分。吉利学院从顶层设计出发,以学生为中心,依托自身文化底蕴、学科专业特色,不断探索优秀传统文化的育人特色和功能,推进非遗文化教育融入教学。坚持“建”、“请”、“扶”、“宣”四结合,构建“非遗+”课程实践体系;对内加强非遗课程内涵建设,成立课程团队,创建一流课程,创新授课内容,完善教育过程,提升教学质量;对外拓展教学资源,邀请蜀绣、棕编非遗大师走进校园,探索非遗企业与吉利学院非遗社团、非遗工作坊产学合作新模式;组织开展非遗讲座、非遗沙龙、非遗文创、非遗进乡村、文化和自然遗产日等活动,以视觉盛宴、听觉盛宴塑造良好的校园文化氛围,潜移默化地影响学生对非遗文化的认知、理解与认同;发挥课堂教育主导作用,创新教育载体,培育非遗网络文化,形成课内课外、校内校外、线上线下互融共促,实现非遗传承与学校教育深度融合,让学生浸润传统文化,发现美、感受美、创造美。

FOCUS NEWS

更多 <<